【筍の種類一覧】あなたにぴったりの筍を見つけよう!筍特徴早見表

ライフスタイル|ヘルス

【筍の種類一覧】あなたにぴったりの筍を見つけよう!筍特徴早見表

青空市場は、「身体は食べ物でできている」というコンセプトに、お客様に最高の食材を提供することを目指しています。私たちは、旬の野菜や果物が最も美味しい時期を知るためのカレンダーや、自然栽培された農産物や旬の農産物に関する詳細な記事を通じて、お客様の健康と満足をサポートします。また、私たちは農産物を独自に評価し、一覧表を作成しています。これにより、お客様が新しいお気に入りの味を発見する旅をサポートします。

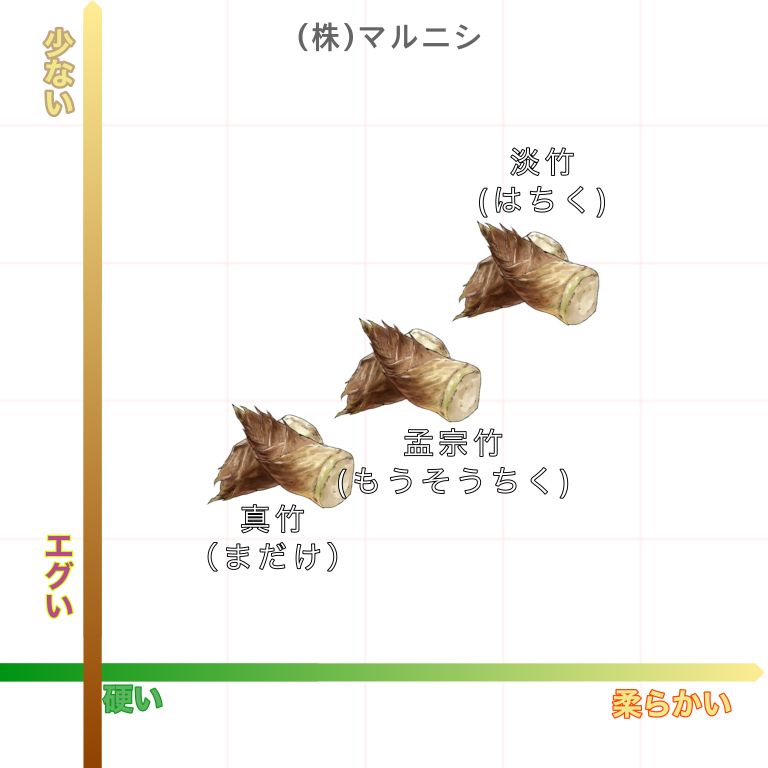

種類・特徴の早見表<チャート>

たけのこは、その独特の風味と食感で知られ、日本の春の食材として重宝されています。

適切な下処理によってアクを取り除き、その豊かな味わいを引き出すことができます。品種によって硬さやえぐみが異なり、それぞれ独自の調理法でその豊かな風味を引き出すことができます。

それぞれの魅力を理解することで、たけのこを使った料理の幅が広がります。

※おいしさを示す表では、ありません。

※産地や品種によってことなりますので、目安として下さい。

知っておきたい!代表的な3つの品種

たけのこは、春の息吹を感じさせる日本の食材です。その急速な成長と独特の風味は、日本の食文化において特別な位置を占めています。

旬の時期に収穫されたたけのこは、多様な料理法で楽しまれ、日本の食卓に彩りを加えています。

日本で広く利用されている竹の品種で、それぞれが独自の特性と用途を持っています。

孟宗竹<もうそうちく>

孟宗竹は、日本で広く利用されている竹の子です。直径10〜15cmの太さで、茶色の皮には細かな産毛があります。

柔らかい食感と風味が特徴で、煮物や焼き物、炒め物、竹の子ご飯など多様な料理に適しています。アク抜きの下処理が必要ですが、その後は美味しくお楽しみいただけます。

春が旬で、特に3月下旬から4月中旬にかけて市場に多く出回ります。福岡県、鹿児島県、熊本県の九州地方や京都府が主な生産地です。適切な下処理を施すことで、孟宗竹の持つ豊かな風味を引き出し、春の食卓を彩ることができます。

淡竹<はちく>

淡竹(はちく)は、日本国内で広く流通している竹の一種です。

外観と形状において、淡竹は孟宗竹(もうそうちく)と異なり、節に2本の輪があり、上下の節が角ばっていることが特徴です。皮の表面は滑らかで、うぶ毛がなく、色は薄い赤茶色をしています。

食感と味わいでは、アクが少なく生食も可能で、シャキシャキとした食感とあっさりとした味わいが楽しめます。香りも控えめです。収穫時期は5月から6月ごろで、主な産地は近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方になります。

真竹<まだけ>

真竹は、通称、苦竹(くちく 又は にがたけ)とも呼ばれています。

真竹のたけのこは新鮮な状態ではエグミが少なく、生で刺身としても楽しめますが、時間が経つとエグミが出てくるため下処理が必要になります。食感はコリコリしており、太いものほど甘みが強いと言われています。

真竹は日本全国に分布しており、特に近畿地方が有名な産地です。収穫時期は孟宗竹よりも遅く、5月下旬から6月初旬にかけてが旬です。刺身や土佐煮、メンマなど多様な料理に利用されるほか、通販で購入することも可能です。

その他の品種<青空市場で販売してみたい品種>

青空市場での竹の子販売は、多くの人々に春の訪れを感じさせる素晴らしい機会です。今回は、青空市場で販売してみたい竹の子の品種について、その特徴と利用方法を探ってみます。もし他の場所で見かけたら、ぜひ試してみてください。

姫竹(ひめたけ)<根曲がり竹(ねまがりだけ)>

姫竹と根曲がり竹は、同じ植物であるチシマザサ(千島笹)の若芽を指します。

地域によって呼び名が異なり、山陰地方では「姫竹」、信州から東北地方では「根曲がり竹」と呼ばれます。

姫竹や根曲がり竹は、直径1~1.5cmほど、長さ20cm程度の細長いたけのこです。皮は緑色で根元は薄い赤紫色、皮をむくと可食部は黄緑色をしています。見た目は少しアスパラガスに似ており、地域によっては「月山筍」などとも呼ばれます。 味や香りが良く、灰汁も少ないことから、昔から手軽に食べられる山菜として親しまれています。主な産地は、山陰や上信越地方、東北地方、北海道などです。旬の時期は5~6月です。

四方竹<しほうちく>

四方竹は、秋に旬を迎える珍しい竹の子で、高知県を中心に生産されています。

細長く、断面が四角い形状が特徴で、アクが強いため、水煮にして保存されることが多いです。四方竹は、炊き込みご飯や煮物、天ぷらなど、様々な料理でそのシャキシャキとした食感を楽しむことができます。

大名竹(だいみょうだけ・ちく)<寒山竹(かんざんちく)>

大名竹は、かつて「薩摩の国の殿様しか口にできない」と言われていた鹿児島県の名産物です。

生でも食べられる品種です。流通量は少なく、足が早く日持ちしないため、手に入れることが難しいたけのこで、シュッとした細身をしています。大名竹の旬の時期は、5月〜6月です。主な生産地は、鹿児島県の離島で生産されています。

大名竹は、その味わいが濃厚で、お刺身やパスタ、天ぷらなど、生のままでも加工しても美味しくいただけます。その滑らかで柔らかい食感は、他のたけのことは一線を画します。また、アクが少ないため、下処理が簡単で、さまざまな料理に活用できるのが特徴です。

大名竹を使った料理は、そのシンプルながらも豊かな風味を活かすことができます。例えば、大名竹のお刺身は、わさび醤油でシンプルに味わうことで、その新鮮な味わいを堪能できます。また、パスタに加えることで、クリスピーな食感とナッツのような風味を楽しむことができます。天ぷらにすると、外はサクサク、中はジューシーな食感が楽しめ、大名竹の持つ繊細な味わいが引き立ちます。

大名竹は、そのままゆでてサラダに加えることで、新鮮な野菜の味わいとともに、食感のアクセントとしても楽しめます。また、炒め物や煮物に加えることで、料理に深みとコクを加えることができます。

主な栄養成分と効能

たけのこは、その低カロリーでありながら栄養豊富な食材として知られています。

不溶性繊維でスッキリ、筍で腸活!

腸も喜ぶ、筍パワー!

たけのこには、便秘予防や腸の健康に役立つ不溶性食物繊維が豊富に含まれており、生のたけのこ100gには約2.8gの食物繊維が含まれています。不溶性食物繊維は水を含むと膨らみ、便の量を増やし、腸を刺激して便通を改善する効果があります。

しかし、摂取量には注意が必要で、過度に摂取すると下痢を引き起こす可能性があります。

たけのこと水溶性繊維が豊富なワカメを組み合わせることで、腸の健康をさらにサポートできます。バランスの良い食事で、健康的な生活を送りましょう。

アミノ酸(チロシン、アスパラギン酸)のチカラ

集中力アップや疲労回復!

たけのこを切ると、中心部に白い粉のようなものが見えることがあります。

これはチロシンという物質で、脳の活性化に関与し、幸福感や集中力の向上に役立つとされています。また、たけのこにはアスパラギン酸も含まれており、これはうまみ成分を持つアミノ酸で、疲労回復にも効果があると言われています。

これらの成分は、たけのこの栄養価を高め、私たちの健康に貢献してくれるのです。

ダイエットにも有用なたんぱく質

たけのこで元気、健康!

たけのこに含まれるたんぱく質は、ダイエットにおいても非常に重要な栄養素です。

筋肉や臓器の構成成分としての役割を果たすだけでなく、体重管理においても積極的な摂取が推奨されています。特に、生のたけのこはダイエットに適した食材として注目されており、100gあたり約3.6gのたんぱく質を含みながら、カロリーは27kcalと低く抑えられています。

これにより、カロリー摂取を抑えつつ必要なたんぱく質を効率よく摂取することが可能です。

あく抜き(下処理)について

たけのこは、その低カロリーでありながら栄養豊富な食材として知られています。

米ぬかを使った場合

1本で20~40gを目安に

- 皮を下の方から3枚ほど剥きます。

- 穂先の皮の部分を斜めに切り落とし、先から根本まで縦に1cmほど1本切り込みを入れます。

- 下の根本部分を1cm切って取り除きます。

- ボツボツした固い部分を削ぎ落とします。

- 皮のついたままタケノコがかぶる位の水を入れ、米ぬかと鷹の爪を入れ中火にかけます。

(鷹の爪は無くても問題ありません。) - 鍋が沸騰してきたら、落し蓋をし、吹きこぼれないように火加減に注意しながら煮ます。

(1時間程度) - タケノコがクリーム色になり、竹串を刺してスーッと通るようになったら完成です。

- 冷めるまでそのまま鍋を置き、冷まします。

- タケノコが冷めたら鍋からあげ、皮付きのまま流水でよく洗います。

- 1で入れた皮の切込みにそって、皮を剥けば完成です。

米の研ぎ汁を使った場合

1本で3合分の研ぎ汁が目安

- 皮を下の方から3枚ほど剥きます。

- 穂先の皮の部分を斜めに切り落とし、先から根本まで縦に1cmほど1本切り込みを入れます。

- 下の根本部分を1cm切って取り除きます。

- ボツボツした固い部分を削ぎ落とします。

- 皮のついたままタケノコがかぶる位の水を入れ、とぎ汁と鷹の爪を入れ中火にかけます。

(鷹の爪は無くても問題ありません。) - 濃い米のとぎ汁が理想的です。通常より少なめの水でお米をといで、3合分のお米のとぎ汁を用意しましょう。

- 鍋が沸騰してきたら、あくを取り除きます。

- ある程度あくが取れたら、落し蓋をして中弱火で煮ます。

(1時間程度) - 煮ている間にとぎ汁が蒸発することがあるので、必要に応じて水を足してください。

- タケノコがクリーム色になり、竹串を刺してスーッと通るようになったら完成です。

- 冷めるまでそのまま鍋を置き、冷まします。

- タケノコが冷めたら鍋からあげ、皮付きのまま流水でよく洗います。

- 1で入れた皮の切込みにそって、皮を剥けば完成です。

重曹(食品用)を使った場合

1本で重曹は小さじ2程度が目安

- 皮を下の方から3枚ほど剥きます。

- 穂先の皮の部分を斜めに切り落とし、先から根本まで縦に1cmほど1本切り込みを入れます。

- 下の根本部分を1cm切って取り除きます。

- ボツボツした固い部分を削ぎ落とします。

- 皮のついたままタケノコがかぶる位の水を入れ、重曹と鷹の爪を入れ中火にかけます。

(重曹は、1本で小さじ2が目安です。サイズに合わせて調整して下さい。鷹の爪は無くても問題ありません。) - 鍋が沸騰してきたら、落し蓋をし、吹きこぼれないように火加減に注意しながら煮ます。

(1時間程度) - タケノコがクリーム色になり、竹串を刺してスーッと通るようになったら完成です。

- 冷めるまでそのまま鍋を置き、冷まします。

- タケノコが冷めたら鍋からあげ、皮付きのまま流水でよく洗います。

- 1で入れた皮の切込みにそって、皮を剥けば完成です。

たけのこの保存方法

筍、日本の春の味覚の象徴ですが、その旬は短く、新鮮なうちに食べるのが一番です。しかし、時には保存が必要になることもあります。今回は、筍を美味しく保存する方法についてご紹介します。

冷凍保存

- あく抜き:筍は新鮮なうちにあく抜きを行い、その後すぐに冷凍保存することが重要です。

- カットするサイズ:筍は一口サイズや調理時にそのまま使えるサイズにカットします。これにより、解凍せずにそのまま料理に使用することができます。

- 水分をよく切る:筍は十分に水分を切った後、ジッパー袋に入れます。

- 冷凍庫で保存:筍はそのまま冷凍庫に入れます。筍は冷凍すると食感が変わりやすいため、使い切れる量なら冷蔵保存がおすすめです。

筍の硬さとその対処法

筍が硬いと感じることは、料理をする上での一つの課題となることもあります。市場で筍を選ぶ際には、硬さが気になる方も少なくありませんが、実は硬い筍にも美味しくいただくための工夫があります。

切り方に工夫を

まず、筍の硬さは、その成長段階によって異なります。若い筍ほど柔らかく、成長が進むにつれて硬くなります。硬い筍を柔らかくするためには、茹でる前の下処理が重要です。あく抜きをしっかりと行い、適切な方法で茹でることで、筍の硬さを和らげることができます。

また、筍を薄くスライスしたり、細切りにすることで、硬さを感じにくくすることができます。これは、筍の繊維を断ち切ることで、噛み切りやすくするためです。さらに、調理後に冷凍保存することで、筍の細胞壁が壊れ、自然と柔らかくなる効果が期待できます。

筍の硬さを気にすることなく、旬の味わいを楽しむためには、これらの方法を試してみることをお勧めします。硬い筍も、適切な処理を施すことで、美味しく楽しめることができます。春の訪れとともに、新鮮な筍を存分に味わいましょう。

まとめ

たけのこは、日本の食文化において春の訪れを告げる重要な食材です。孟宗竹、淡竹、真竹といった代表的な品種は、それぞれ独特の風味と食感を持ち、日本各地で異なる料理法で楽しまれています。これらのたけのこは、適切な下処理を行うことで、その豊かな味わいを最大限に引き出すことができます。また、たけのこは低カロリーで栄養価が高く、食物繊維やたんぱく質が豊富に含まれており、健康的な食生活に貢献する食材としても価値があります。春の食卓を彩るたけのこを通じて、季節の変わり目を感じ取ることができるのです。