【2026年最新版】みかん・柑橘の種類早見表|プロが教える品種別チャートと特徴ガイド

ライフスタイル|ヘルス

【2026年最新版】みかん・柑橘の種類早見表|プロが教える品種別チャートと特徴ガイド

青空市場は、「身体は食べ物でできている」というコンセプトに、お客様に最高の食材を提供することを目指しています。私たちは、旬の野菜や果物が最も美味しい時期を知るためのカレンダーや、自然栽培された農産物や旬の農産物に関する詳細な記事を通じて、お客様の健康と満足をサポートします。また、私たちは農産物を独自に評価し、一覧表を作成しています。これにより、お客様が新しいお気に入りの味を発見する旅をサポートします。

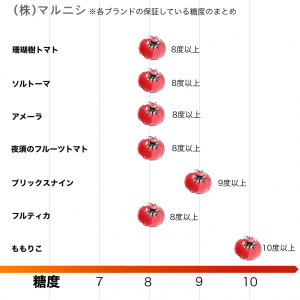

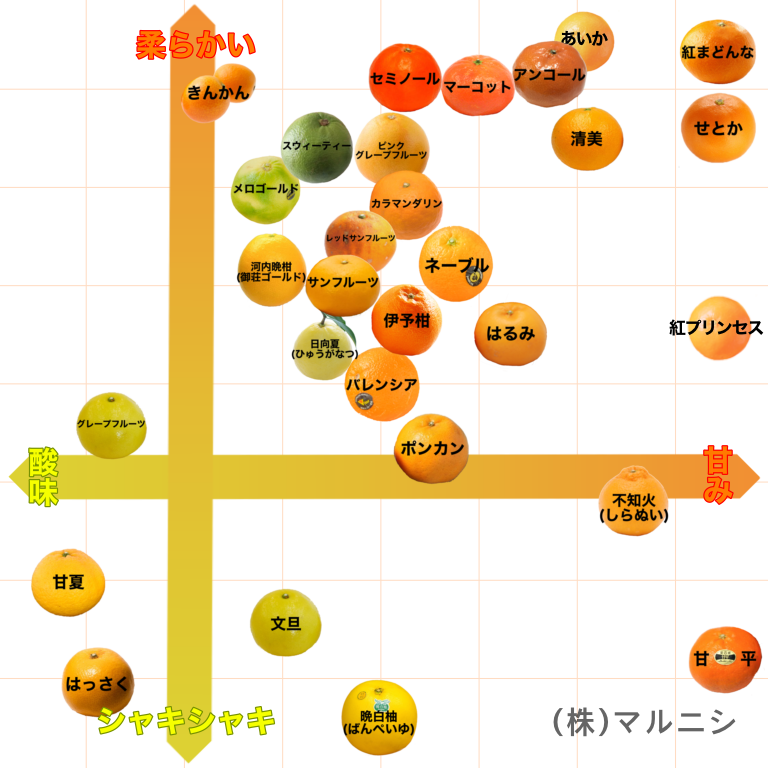

種類・特徴の早見表<チャート>

個性豊かな柑橘類。それぞれ、おいしさと魅力を兼ね備えています。ぜひ、食べ比べてみて下さい。

※おいしさを示す表では、ありません。

※完熟する前に、独自で評価しています。

※産地や品種によってことなりますので、目安として下さい。

柑橘系カレンダー<品種別の旬を知る!>

日本には様々な品種があり、それぞれに最適な食べ頃が存在します。ここでは、品種別の柑橘系フルーツの旬カレンダーを紹介し、皆さんが新鮮で美味しい柑橘を楽しむためのガイドを提供します。

フルーツの旬はいつ?月ごとの食べ頃一覧カレンダーと季節別の種類まとめ

ライフスタイル|ヘルス 青空市場は、「身体は食べ物でできている」というコンセプトに、お客様に最高の食材を提供することを目指しています。私たちは、旬の野菜や果物が最も美味しい時期を知るためのカレンダーや…

青空市場で人気の品種<特徴と系譜>

青空市場では、さまざまな柑橘の品種が人気を集めています。ここでは、青空市場で特に人気のある品種をいくつか紹介します。

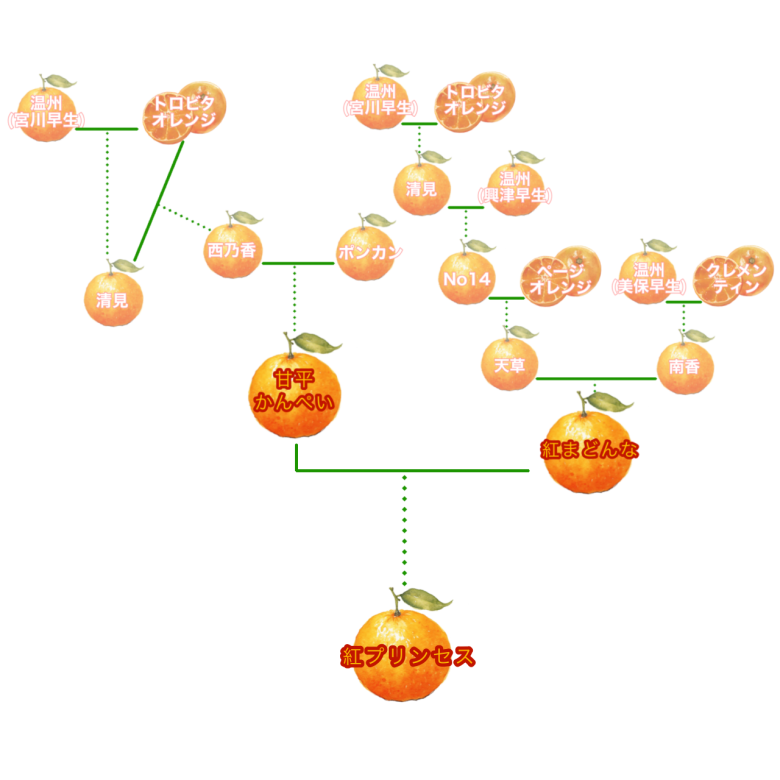

紅プリンセス<美しさのプリンセス>

愛媛県を代表する柑橘の新しい高級品種です。この美味しい果物は、愛媛県の南予地方で開発され、愛媛県農林水産研究所果樹研究センターみかん研究所によって育成されました。

紅マドンナと甘平の交配種

紅プリンセスは、紅まどんなと甘平という二つの品種を交配して生まれた新しいタイプの果物です。この果物は、その独特の食感と味わいで注目を集めています。ゼリーのような食感は紅マドンナから受け継がれ、甘平の豊かな風味と甘さが組み合わさって、まるでデザートのような味わいを提供します。

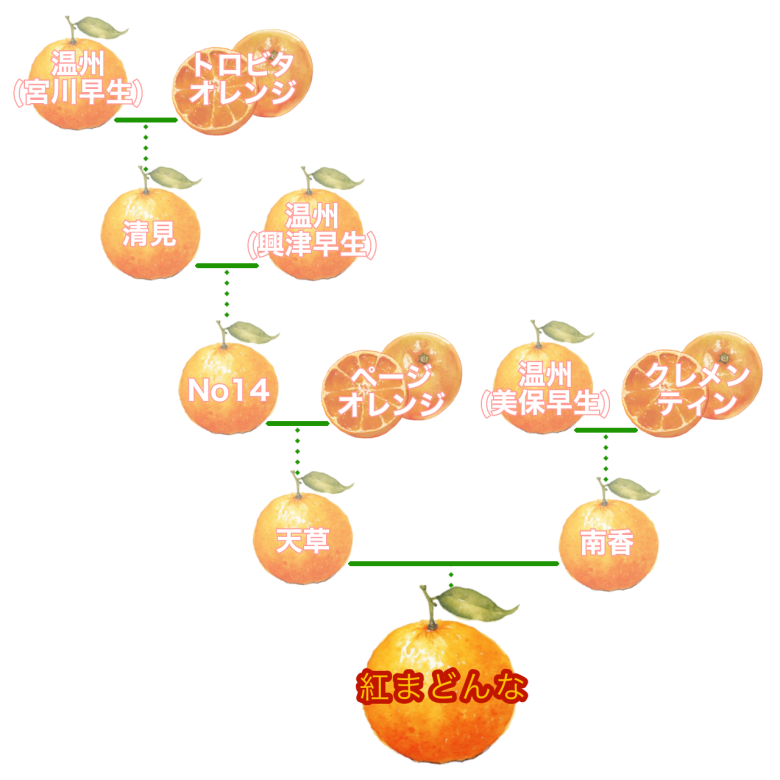

紅マドンナ<奇跡のぷるぷる食感>

国内有数のみかんの産地として有名な愛媛で誕生したのが、「紅まどんな」です。強い甘みと適度な酸味のバランスが絶妙な「南香」と、たっぷりの果汁と柔らかい果肉が特徴の「天草」の交配により、1990年に愛媛の果実試験場で生み出されました。

ゼリーのような食感

紅まどんなの最大の特徴は、いよかんやオレンジにはない、果肉のとろけるような食感にあります。まるでゼリーのような舌触りの果肉は、「みかんの形をしたスイーツ」とも呼ばれるほどです。

見た目も美しい

濃い紅色の皮はなめらかで薄く、まさに「愛媛の貴婦人」そのもの。その薄い皮を傷つけないように、一つひとつ丹精込めて丁寧に栽培されています。

食べやすさも魅力

紅まどんなには種がほとんどなく、皮も薄いので、非常に食べやすいのが特徴です。ただし、皮とじょうのうが密着しているので、皮ごとクシ切りにして食べることをおすすめします。

紅まどんなの切り方

おすすめはスマイルカット

紅まどんなは、スマイルカットという切り方で食べることをおすすめます。スマイルカットとは、断面が笑った時の口の形に見えるように切る方法です。

紅まどんなは薄皮だけでなく外皮も薄いため、手で剥くのはやや難しく、果肉をつぶしてしまうかもしれません。

- 紅まどんなを洗って水気を拭きます。

- まな板において包丁で横半分に切ります。

- 断面に沿って櫛形に切り込みを入れます。

紅マドンナに似たみかんは、「あいか」

「あいか」とは、「紅まどんな」の品質基準を少しだけ下回ったものです。しかし、その味や香りは「紅まどんな」と変わりません。お値段もお手頃で、ゼリーのような食感と甘さと香りが楽しめます。紅マドンナと同様、皮は薄くて剥きにくいので、スマイルカットでのお召し上がりをおすすめします。

甘平<極上のプリプリ食感>

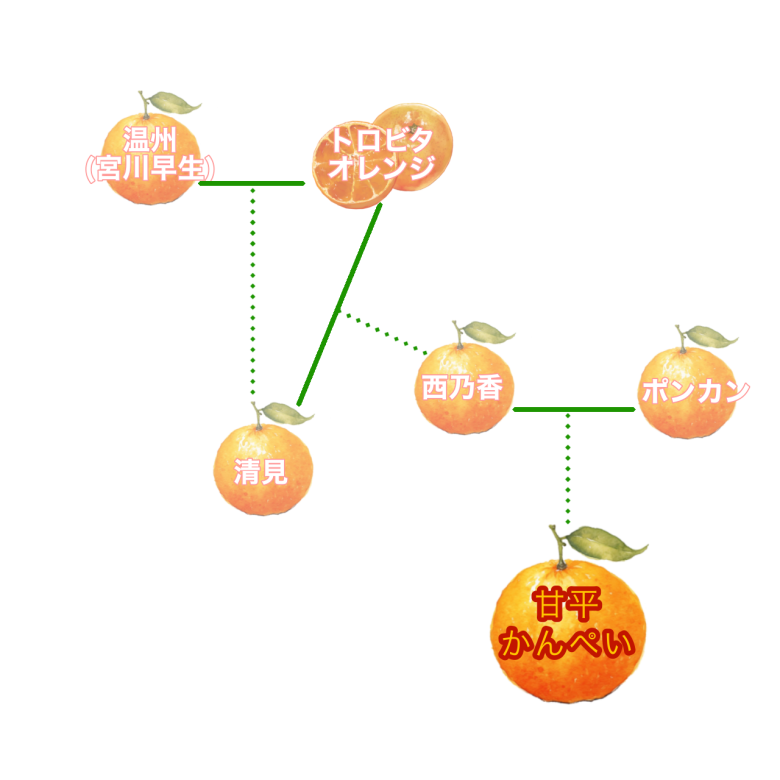

甘平は愛媛県のオリジナル品種で、愛媛県立果樹試験場で開発されました。「西ノ香」と「ポンカン」を掛け合わせてできました。甘平(かんぺい)は、流通している数も少なく希少価値の高いみかんのため、贈り物としても大人気です。

つぶの食感

甘平は、ぷりぷりとした全体の食感に、シャキッとした粒の食感が味わえます。

驚異的な甘さ

酸味は控えめで、濃厚で強い甘さと豊かな香りがあり、子どもにも大人にも好まれる味です。

食べやすさも魅力

種がほとんどなく、皮も薄いので、非常に食べやすいのが特徴です。みかん(温州みかん)のように、手で剥けてそのまま食べることができます。

せとか<果汁滴るイイみかん>

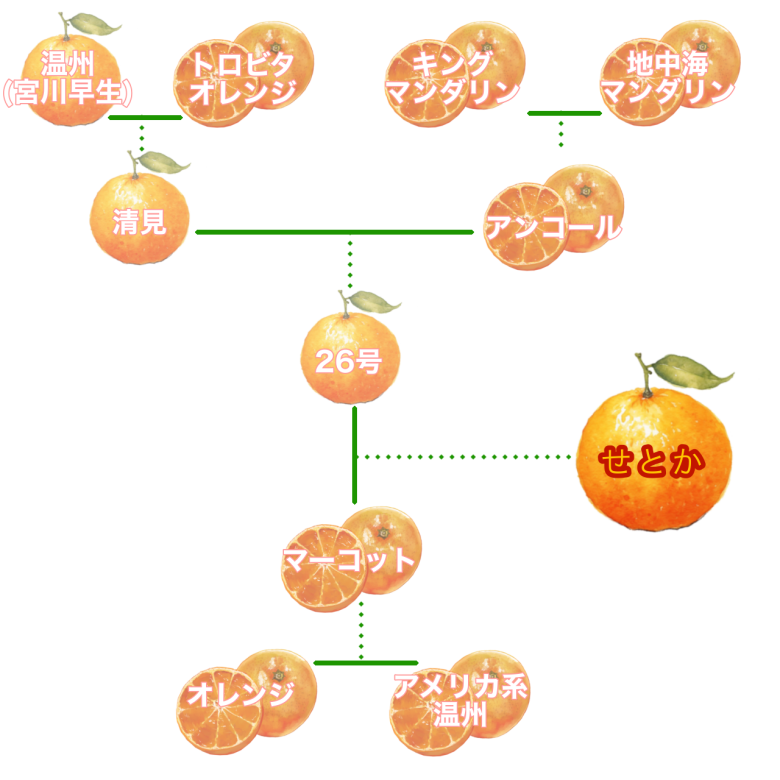

「清見」に「アンコール」を掛け合わせたものに、更に「マーコット」を掛けて育成され、2001年(平成10年)に品種登録されました。「清見」は「宮川早生」と「トロビタオレンジ」を掛け合わせたもの、「アンコール」は「キング」と「地中海マンダリン」を掛け合わせたものです。せとかは、それぞれの品種の長所を生かした柑橘です。

ジューシー食感

ジューシーでオレンジのような濃厚な味がすると言われているせとか。口いっぱいに甘みと香りが広がり、その後に程よい酸味が来るといったちょうどいい具合。

果肉が小さくこまかい

酸味は控えめで、濃厚で強い甘さと豊かな香りがあり、子どもにも大人にも好まれる味です。

みかんと比べて大きさは平均的に大きめ

見た目はちょっと大振りなみかんのような感じです。外皮、内皮ともに非常に薄くて、柔らかいのが特徴です。

しらぬい<甘味も食べ応えも十分>

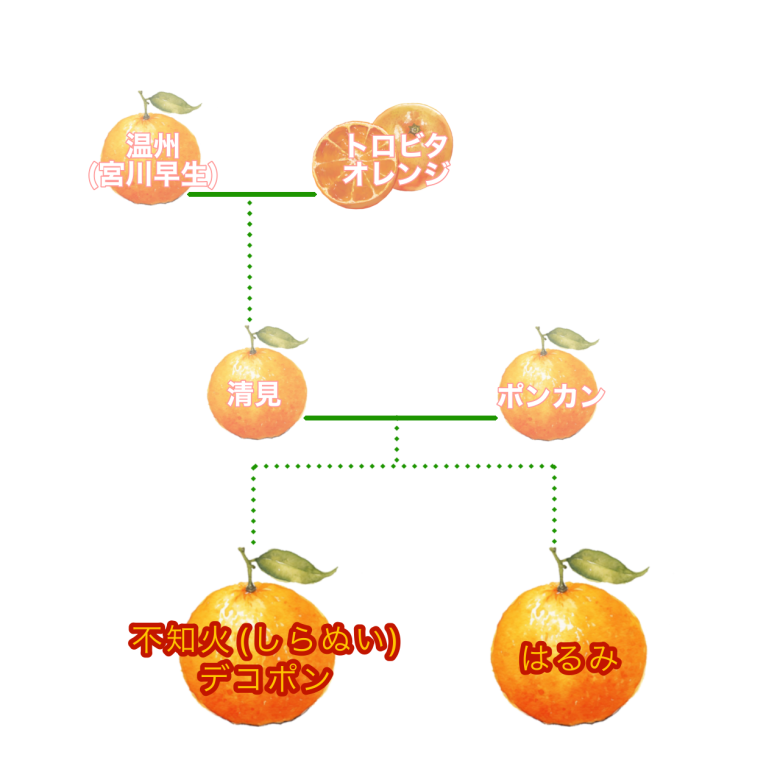

不知火(デコポン)は、国の果樹試験場(現:農研機構果樹研究所)口之津支場(長崎県)で育成された、清見とポンカンを掛け合わせて できた品種です。ポコンと飛び出た上部の凸が特徴で、「デコポン」と呼ばれていますが、品種名は不知火(しらぬひ)です。不知火の中でも糖度13度以上で、酸度が1度以下などの一定基準を満たしたものだけをデコポンと呼びます。

爽やかな風味と甘味

ポンカンに似た爽やかな香りと独特の芳醇でさっぱりな風味があります。柑橘好きにはたまらない、しっかりとした風味の詰まった柑橘です。

甘みと酸味のバランス

もともと糖度が高く、濃いうまみと酸味があります。時間が経つと酸味が抜けていくので、冷暗所で保存して、お好みの酸味と甘味のバランスになるまで待って食べてみて下さい。味の変化を楽しみたい方にはピッタリです。

お料理の名脇役にも

そのまま食べること以外にも、サラダや魚、肉料理の脇役としても相性も抜群です。薄皮をむいてトッピングするだけで、1ランクアップ。

【魅力】いしじみかん<温州の高級クラス>

広島県の豊かな自然が育んだ石地みかんは、その特有の甘さと食べやすさで多くの人々を魅了しています。石地みかんは、杉山温州の変異樹から発見された中生温州みかんで、その品質は高い評価を受けています。

石地みかんの最大の特徴は、浮皮(果皮と果肉が分離)がほとんど発生しないことです。これにより、樹上で時間をかけて完熟させることができ、結果として糖度が高くなります。糖度が13~15%にも達するこのみかんは、甘味が強く、フラクトースの割合が高いため、他のみかんに比べてより甘く感じられるのです。

また、じょうのう(果肉を包んでいる白っぽい薄皮)が薄く、皮むきが容易なため、老若男女問わず手軽に楽しむことができます。これは、特に子供や高齢者にとっては、食べやすさを重視する上で大きな利点となります。

石地みかんは、11月中旬から12月末にかけて収穫され、12月上旬から下旬に出荷が盛んになります。

石地みかんを一度味わえば、その豊かな甘味とジューシーさに、きっとあなたも虜になるはずです。石地みかんの持つ自然の恵みと、農家の方々の愛情を感じながら、心温まるひとときをお過ごしください。

【奇跡の甘さ。】ジャクソンフルーツ<新感覚グレープフルーツ>

突然変異で生まれた種がほぼない薄皮のグレープフルーツ。一般的なグレープフルーツよりも、甘くジューシーで苦味や酸味が少なく美味しさが際立っていることから、オリジナル品種として栽培が広がっています。

特徴

- 甘みが強く、苦味が少ない: 一般的なグレープフルーツの印象を覆す、爽やかな甘みが特徴です。内皮の苦味が少ないので、食べやすい。

- 種がほぼない: 内皮ごと食べられるので、食べやすく、種を気にすることなく楽しめます。

- 皮が薄く手でむける: 果物ナイフを使わずに、手軽に食べられます。

- ジューシーで爽やかな味わい: 暑い日にぴったりな、みずみずしい食感です。

系譜

- グレープフルーツの突然変異品種: 南アフリカで発見された、まだ歴史の浅い品種です。

- 日本への輸入: 2014年から日本への輸入が始まり、近年注目を集めています。

なぜジャクソンフルーツが人気なのか?

- 日本人好みの味: 甘みが強く、苦味が少ないため、日本人にも食べやすいと好評です。

- 手軽に食べられる: 皮が薄く、種もほとんどないので、忙しい朝やデザートにもぴったりです。

- 希少性: まだまだ日本では珍しいフルーツなので、贈り物としても喜ばれます。

美味しい食べ方

- サラダ: サラダに添えても爽やかなアクセントになります。

- 冷やしてそのまま: 冷蔵庫で冷やして食べると、より一層甘みが引き立ちます。

- ジュース: 絞ってジュースにするのもおすすめです。

気になるみかん<このみかん何?>

全国の農家や市場で見かけるたくさんの種類のみかん。今回のシリーズでは、皆さんの「このみかん、何?」という疑問に答え、その魅力と秘密を探っていきます。

みはや<知る人ぞ知る橙赤色(とうせきしょく)の魅力>

九州地方で生産される「みはや」は、他のみかんとは一味違う特別な存在です。その魅力を詳しく見てみましょう。

見た目の特徴 〜橙赤色の宝石〜

「みはや」のみかんは、やや扁平な形で、表面はつややかで濃いオレンジ色に赤みがかった「橙赤色(とうせきしょく)」をしています。皮が薄く、手で簡単にむけるのが特徴です。果肉の色は鮮やかな橙赤色(とうせきしょく)で、ジューシーな見た目が食欲をそそります。

系譜 〜名品の遺伝子を受け継いで〜

「みはや」は、「津之望」(清見×アンコール)と「No.1408」(アンコール・興津早生×清見・イヨカン)を掛け合わせて生まれた品種です。親品種の高い糖度、豊かな風味、そして病気に強い特徴を受け継いでおり、これらの優れた特徴が組み合わさることで、「みはや」は甘みと酸味のバランスが良く、食べやすいみかんとして誕生しました。

味の特徴 〜甘さと酸味の絶妙なハーモニー〜

「みはや」の味は、酸味と甘みのバランスが良く、特に甘みが強いのが特徴です。酸味が少なく、食べやすいため、特に子供や高齢者に人気があります。

食感の特徴 〜ジューシーで柔らかな果肉〜

果肉は柔らかく、繊維が少ないため、噛みごたえが少なく食べやすい食感があります。また、果汁が多く、爽やかな味わいを楽しむことができます。

はれひめ<日本の太陽の味>

完熟すると黄金色に輝く美しい見た目が特徴です。なめらかな皮と、ずっしりと重みのある果実は、高級感を漂わせます。

見た目の特徴 〜魅惑のオレンジジュエル〜

はれひめは、鮮やかなオレンジ色の皮と滑らかな表面が特徴です。その美しい見た目は、見る人の目を引きつけます。

系譜 〜歴史を紡ぐ、新たな希望〜

はれひめは、温州みかんと清見オレンジの交配種として誕生しました。両親の優れた特性を受け継ぎ、美味しさと香りの豊かさを兼ね備えています。

味の特徴 〜甘さと酸味の完璧なバランス〜

はれひめの果肉は、非常にジューシーで、ひと口食べるだけで口いっぱいに広がる甘さと酸味が絶妙に調和しています。甘さはまろやかで、どこかほのかなフルーティーな風味が感じられます。酸味は決して強すぎず、むしろ味わいを引き立てるアクセントとなっています。このバランスの良さが、はれひめを一度食べたら忘れられない特別なみかんにしています。

そのまま食べても美味しいですが、サラダやデザート、ジュースにすることで、さらにその魅力を引き出すことができます。

食感の特徴 〜口の中でとろける柔らかさ〜

はれひめの果肉は非常に柔らかく、口に入れた瞬間にとろけるような感覚が味わえます。一房一房がしっかりとした粒感を持ちながらも、なめらかな食感が特徴です。

しかし、中の白い小袋がしっかりしていることもあり、時折噛み応えを感じることがあります。これは個体差によるものであり、その時々のはれひめの育成環境や収穫時期によっても異なる場合があります。

全体として、はれひめは食べるたびに満足感を与え、飽きることのない魅力を持っています。

ゆら早生(わせ)<早秋の味覚のエース>

ゆら早生は、和歌山県有田地域で栽培されている極早生みかんの一つで、宮川早生の枝変わりとして発見されました。その魅力は見た目、系譜、味、そして食感に表れています。

見た目の特徴 〜爽やかなオレンジグリーンの輝き〜

ゆら早生は、宮川早生の枝変わりとして発見されました。その見た目は、オレンジ色と少し緑がかった皮が特徴で、まだ完熟していないように見えますが、内側は完全に熟しています。緑がかっていない場合は、酸味が少なくなり、より甘く、柔らかい食感になることがあります。

系譜 〜伝統の味を受け継ぐ、早生みかんの名品〜

ゆら早生は、和歌山県有田地域で古くから栽培されている温州みかんの系譜を受け継いでいます。早生品種の中でも特に優れた品質を誇り、その育成には長い歴史と技術が詰まっています。

味の特徴 〜甘さとフレッシュな酸味のハーモニー〜

ゆら早生のみかんは、非常にバランスの取れた味わいが特徴です。口に入れた瞬間、みかん特有の豊かな甘さが広がり、続いて程よい酸味が後を追うようにやってきます。この甘さと酸味のハーモニーは、秋の訪れを感じさせるフルーティーな風味と相まって、食べるたびに新鮮な驚きを与えてくれます。そのバランスの良い味わいは、誰にでも愛される一品です。

緑がかっている時期のゆら早生は、酸味が感じられることが多いですが、熟すにつれて酸味が和らぎ、甘さが強調されます。

食感の特徴 〜ジューシーでしっかりした食感〜

ゆら早生のみかんは、その食感の豊かさも魅力の一つです。果肉は非常にジューシーで、ひと口食べるごとにみずみずしい汁が口の中に広がります。

果肉自体は柔らかく、熟すにつれてさらに柔らかくなるため、口の中でとろけるような食感が楽しめます。

特に中の白い小袋部分は、しっかりとした食感のアクセントとなり、食べごたえがあります。この柔らかさとジューシーさのバランスが、全体として豊かで満足感のある食べ心地を提供します。

知っておきたい!みかん知識を深める

みかん、日本の冬の風物詩とも言えるこの果物は、多くの人々に愛されています。その甘酸っぱい味と、風邪予防にも効果的な栄養素が含まれていることから、特に寒い季節には欠かせない存在です。では、みかんについてどれだけ知っていますか?今回は、みかんの基礎知識から面白い雑学まで、みかんの知識を深めていきましょう。

みかん=温州ミカン<基礎知識>

日本で一般的に「みかん」と呼ばれているのは、温州みかんのことが多いです。温州みかんは、種が少なく、甘みが強いことから人気があります。

みかんを食べすぎると?<雑学>

手が黄色くなる「柑皮症」

みかんを大量に摂取すると、手が黄色くなる「柑皮症」という現象が起こることがあります。これは、みかんに含まれるβ‐クリプトキサンチンをはじめとするカロテノイド色素が皮膚に沈着するために起こります。柑皮症は、健康に害を及ぼすものではありませんが、見た目に影響を与えるため、気になる方もいるでしょう。

柑皮症の原因となるカロテノイド色素は、β‐カロテンが主であり、これは体内でビタミンAに変換される重要な栄養素です。ビタミンAは、目の健康を保つだけでなく、皮膚や粘膜の健康維持にも寄与します。したがって、カロテノイド色素は体にとって必要な成分であり、適量であれば健康に良い効果をもたらします。

柑皮症は、カロテノイドの摂取を控えることで自然に改善されます。通常、摂取を止めてから1~3ヶ月程度で肌の色は元に戻るとされています。また、柑皮症は黄疸とは異なり、目の白目が黄色くなることはありません。これは、黄疸が肝機能の低下によって引き起こされる症状であるのに対し、柑皮症はあくまで食事による一時的な現象であるためです。

他の美味しい食べ方<焼きみかん、冷凍みかん>

焼きみかんは、オーブンやトースターで加熱することで、みかんの甘みが引き立ち、香ばしさが加わります。焦げ目がつく程度に焼くだけで、トロッとした食感のデザートが完成します。

- オーブントースター(5分から15分)

- オーブン250℃予熱あり(5分から15分)

- ストーブ(20分から30分)※外気温や室温の影響をうけます。

一方、冷凍みかんは、皮をむいたみかんをラップで包んで冷凍庫で凍らせることで、シャリシャリとした食感と甘みが引き立つ、シャーベットのような味わいを楽しむことができます。解凍する際は、半解凍の状態で食べると最も美味しくいただけます。

薄皮や白い筋は?<取る?取らない?>

みかんには、ヘスペリジンというポリフェノールの一種も含まれており、これがさまざまな健康効果をもたらすとされています。

ヘスペリジンは、特にみかんの薄皮や白いスジに多く含まれており、これらの部分を一緒に食べることで、その栄養価を高めることができます。ヘスペリジンには、血圧を下げる効果や、抗アレルギー作用、中性脂肪を低下させる効果、血流を改善する効果があると報告されています。また、冷え性の改善にも効果があるとされ、寒い季節にみかんを食べることは、体を温めるのに役立つかもしれません。

早生、極早生について<ワセ、ゴクワセ>

みかんには様々な種類がありますが、特に「早生(ワセ)みかん」と「極早生(ゴクワセ)みかん」は、その名の通り収穫時期が早いことで知られています。これらは温州みかんの一種で、収穫時期によって呼び名が変わります。

極早生みかんは9月から市場に出回り始め、秋が深まると早生みかんが主流になります。極早生みかんは酸味が強く、爽やかな味わいが特徴で、収穫後期には甘味が増してきます。

一方、早生みかんは11月頃から見かけるようになり、甘味と酸味のバランスが取れた味わいが楽しめます。

主な栄養成分と効能

柑橘類は美味しいだけでなく、健康にも良い果物です。柑橘類にはさまざまな栄養素が含まれており、それぞれに効果的な働きをしてくれます。

柑橘類はビタミンCの宝庫

美肌や免疫力にも効果的

ビタミンCは、私たちの体に欠かせない栄養素です。

ビタミンCは、水溶性のビタミンで、体内で合成することができないため、食事から摂取する必要があります。ビタミンCには、「コラーゲンの生成を促進し、皮膚や骨、歯などを健康に保つ」「抗酸化作用により、活性酸素の発生を抑え、老化や病気の予防に役立つ」「鉄の吸収を高め、貧血を予防する」「免疫力を高め、感染症やアレルギーなどに対抗する」の働きがあります。

柑橘類に多く含まれるビタミンCは、健康や美容に様々な効果をもたらします。

ビタミンCの最強の相棒!「ヘスペリジン(フラボノイド)」で血管から健康に

八百屋が「筋まで食べて」と勧める理由。最強の成分ヘスペリジン(旧ビタミンP)とは?

みかんには、ビタミンCの働きをサポートする「ヘスペリジン」という成分が豊富に含まれています。 ヘスペリジンは、柑橘類に多く含まれる「フラボノイド(ポリフェノールの一種)」の仲間で、かつては「ビタミンP」とも呼ばれていました。

実は、ビタミンCは単体で摂るよりも、このフラボノイドと一緒に摂取することで、吸収率が高まり、体内での持続力もアップすることがわかっています。まさに「最強の相棒」なのです。

主な働きとして、毛細血管を強くしなやかに保ち、血流を改善する効果が期待されています。特にみかんの「白い筋(アルベド)」や「袋」に、実(じょうのう)の数十倍から数百倍ものフラボノイドが含まれているため、八百屋としては「筋を取らずに丸ごと食べる」ことを強くおすすめしています。

「皮や筋はちょっと苦い…」と感じるかもしれませんが、その苦味こそが、抗酸化作用を持つフラボノイドがたっぷり詰まっている証拠。捨ててしまうのは、本当にもったいない「天然のサプリメント」なのです。

白い筋の栄養を、おいしく。スタッフが惚れ込んだ「めるかーと」の特製みかんスープ

みかんの栄養を余すことなく、最高においしい状態で提供するために開発されたのが、「伊丹の八百屋のピザ屋さん めるかーと」の特製みかんスープです。

栄養成分「ヘスペリジン」が豊富な筋や袋(じょうのう)を丸ごとじっくり煮出すことで、驚くほどなめらかで濃厚な甘みを引き出しています。栄養もおいしさも一切妥協しない、「めるかーと」のこだわりが詰まった一杯です。

▶ めるかーとの店舗メニュー・詳細(公式サイト)はこちら

グループリンク▶ 伊丹の店舗へのアクセス(Googleマップ)はこちら

グループリンククエン酸は、疲労回復に効果的

毎日食べて、元気になろう

クエン酸は、レモンやオレンジなどの柑橘類に多く含まれる有機酸です。

クエン酸は、エネルギー産生に必要な物質を作る働きがあり、疲労回復に役立ちます。また、クエン酸は、血液や細胞内のpHをアルカリ性に保つことで、酸性体質を改善し、代謝を高めます。さらに、クエン酸は、コラーゲンの生成を促進し、肌のハリや弾力を向上させる効果も期待できます。

食物繊維で腸内環境を整えよう

血糖値やコレステロールもコントロール

柑橘類には、水溶性と不溶性の2種類の食物繊維が含まれています。

水溶性の食物繊維は、ペクチンと呼ばれ、柑橘類に豊富に存在します。ペクチンは、糖質の消化吸収を遅らせることで、血糖値の急激な上昇を防ぎます。また、コレステロールや胆汁酸を体外に排泄する働きがあり、動脈硬化や高脂血症の予防にも効果的です。

まとめ

柑橘類は、その多様な品種と豊かな風味で知られています。青空市場で人気のある紅プリンセスや紅マドンナ、甘平、せとか、しらぬいなどは、それぞれ独特の味わいと魅力を持っています。健康に良い多くの栄養素を含んでおり、美肌や免疫力の向上、疲労回復、血糖値のコントロールに役立つとされています。日々の食生活に取り入れることで、健康的な生活をサポートすることができます。

📢 この記事の情報の根拠と「旬」へのこだわり

この記事では、野菜の基本知識をプロの視点で整理してお届けしました。運営しているのは、毎日市場へ足を運び、入荷する現物を見続けているプロの八百屋です。

当サイト「青空市場」の記事および旬カレンダーは、伊丹市公設市場を拠点とする 株式会社マルニシ が運営しています。掲載している情報の核となるのは、私たちが日々足を運ぶ 大阪市中央卸売市場 本場 や 尼崎市公設地方卸売市場 でのリアルな入荷動向です。

【プロの視点:自然と向き合い、食卓を守るということ】

- 「予測」ではなく「目利き」: 野菜や果物は工業製品ではありません。自然の気まぐれで、旬は常に前後します。

- 現場の一次情報を届ける: ネット上の一般論を鵜呑みにせず、市場の入荷実績という「生きたデータ」を基に、例年の最も美味しい目安を整理しています。

現場の息遣いが伝わる本情報をぜひご活用ください。