【さつまいも種類徹底ガイド】食感別早見表であなたにぴったりの品種を見つけよう!

ライフスタイル|ヘルス

【さつまいも種類徹底ガイド】食感別早見表であなたにぴったりの品種を見つけよう!

青空市場は、「身体は食べ物でできている」というコンセプトに、お客様に最高の食材を提供することを目指しています。私たちは、旬の野菜や果物が最も美味しい時期を知るためのカレンダーや、自然栽培された農産物や旬の農産物に関する詳細な記事を通じて、お客様の健康と満足をサポートします。また、私たちは農産物を独自に評価し、一覧表を作成しています。これにより、お客様が新しいお気に入りの味を発見する旅をサポートします。

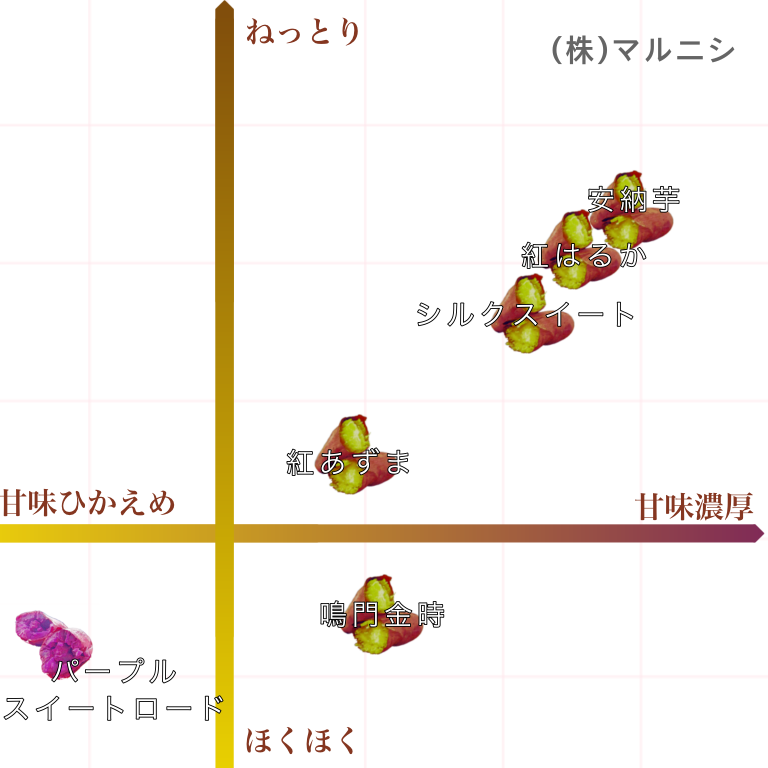

種類・特徴の早見表<チャート>

秋の深まりと共に、さつまいもの季節がやってきます。日本全国で愛されるこの根菜は、その種類の豊富さと味わいの多様性で知られています。さつまいもには、ねっとりとした食感のものからホクホクとした食感のものまで、そして甘み濃厚なものから甘みさっぱりとしたものまで、様々な特徴があります。

さつまいもは、その種類によって甘みや食感が全然違うことを知り、自分好みのさつまいもを見つけることができれば、秋冬の食卓がより豊かになるでしょう。

※おいしさを示す表では、ありません。

※産地や品種によってことなりますので、目安として下さい。

※貯蔵期間や熟成期間により異なりますので、目安として下さい。

品種による食感の違い

<ねっとり、しっとり、ホクホク>

さつまいもの品種は、大きく分けると「ホクホク系」「しっとり系」「ねっとり系」に分けられます。それぞれの特徴を深堀りしていきます。

安納芋<ねっとり系>

安納芋、それはさつまいもの中でも特別な存在です。種子島の豊かな土壌と温暖な気候が生み出す、この「甘蜜の宝石」は、日本国内はもちろん、世界中のスイートポテト愛好家から高い評価を受けています。その理由は、焼き芋にするとまるでクリームのような滑らかさと、蜜が溢れ出すほどの甘さにあります。

安納芋の歴史は、平成25年に全国での栽培が解禁されるまで、種子島に限定されていました。その独特の品種は、「安納紅」と「安納こがね」と呼ばれ、それぞれが独自の特徴を持っています。安納紅は皮が赤く、安納こがねは白味が強いのが特徴です。どちらも、その形状の愛らしさと味の深みで、多くの人々を魅了してやみません。

安納芋の最大の特徴は、その水分の多さと粘質性にあります。これは種子島の特有の土壌と気候によるもので、焼き芋にした際には、そのねっとりとした食感が最大限に引き出されます。生の状態でも糖度が16度と高く、じっくりと時間をかけて焼くことで、糖度が40度近くまで上昇することもあります。これが、安納芋が「さつまいもの王様」と称される所以です。

収穫時期は9月から12月にかけてで、植え付けは春から初夏に行われます。収穫後は2~3週間の熟成期間を経て、甘みが増し、美味しさが最高潮に達します。出荷時期は10月中旬から1月頃が一般的で、低温管理による貯蔵や糖質への変化を促す保存方法により、収穫時よりも甘い状態で市場に出回ります。

近年、その人気はますます高まり、安納芋は日本の秋冬の風物詩として、また健康的なスナックとして、多くの家庭で愛されています。その甘さと食感は、まさに自然の恵みそのもの。安納芋を一度味わえば、その魅力に虜になること間違いなしです。

紅はるか<ねっとり系>

形の外観や実の発色に定評があった「九州121号」と、皮の色や「春こがね」の掛け合わせで誕生した紅はるかは、種子島産の安納芋とさつまいもの人気を二分するとも言われる人気の品種です。

安納芋にも匹敵するような、ねっとりとしつつ、なめらかでクリーミーな口当たりと、焼き芋などのように熱を入れると糖度は50度にもなるとされる甘さが人気の紅はるか。高い糖度の糖質の中でも麦芽糖の比率が高いとされるので、食べると濃くて強い甘さでりながら、どこか上品な甘さにファンも多いさつまいもです。

熱を加えるとしっとりした食感になり、焼き芋にしたときにはなんとも言えない美味しさを持ちます。お芋のグラッセなどにして、パンケーキやシフォンケーキなどのスイーツの材料にするのもオススメです。

紅はるかには、断面にみられる白い乳液状ヤラピンという成分が含まれています。熱にも強く加熱しても壊れにくいといわれるヤラピンは便秘の解消に良いとされるので、さつまいもに豊富な食物繊維と共にお通じをよくしてくれることが期待できます。

紅はるかの収穫時期は九州など暖地で10月頃からはじまり、鹿児島県では10月頃に収穫の最盛期を迎えます。

味が乗り、旨味が増して美味しくなるのは収穫後約1か月の熟成が必要なので、食べ頃の旬は11月下旬から1月頃が最適です。それ以降も、定温管理されたものが市場には出回ることもあります。

シルクスイート<しっとり系>

紅はるかの親である「春こがね」と「紅まさり」の良いところを受け継ぎ、少し甘みのある「春こがね」と程よいなめらかさの「紅まさり」を交配させて生まれました。

シルクスイートは、その外観も魅力的です。紡錘形のフォルムと濃い紅色の皮、そして鮮やかなクリーム色の実は、まさにさつまいもの王道を行く姿。収穫してすぐの時期は粉質でホクホクとした食感が楽しめ、時間をかけて貯蔵することで、実が粘質に変わり、甘さが増していきます。熟成されたシルクスイートは、水分が多く、焼き上がりはしっとりとして絹のような滑らかさがあります。寝かせた時間によって、ホクホクとねっとりの両方の食感を楽しむことができるのです。

産地としては、茨城県や千葉県、福島県が有名ですが、さつまいもの本場である鹿児島県でも生産量が増えてきています。紅はるかと同様に、テレビ番組での露出も多く、新しい品種でありながら瞬く間にその名が広まり、人気の品種になりました。

シルクスイートは、その甘さと舌触りの良さで、焼き芋にするとまるでスイーツのような味わいを楽しむことができます。また、糖度は約8.8度と高く、普通のさつまいもの糖度が約6.9度であることを考えると、その甘さがいかに特別かがわかります。さらに、カロリーは100gで約163kcalと低く、ダイエット中の甘いものが恋しくなった時にもおすすめです。

シルクスイートの旬は11月から2月で、収穫後に一定期間寝かせて熟成させることで、その甘みを最大限に引き出します。この時期には、オーブントースターで焼いたり、干し芋や煮物にして楽しむことができます。また、豆乳ポタージュやりんごバタージャム、パウンドケーキなど、シルクスイートを使ったレシピも豊富にありますので、ぜひ試してみてください。

シルクスイートは、甘さの紅はるか、舌触りの良さで知られる安納芋と並び、バランス型のさつまいもとして注目されています。シルクスイートの魅力を存分に味わい、新しい秋の味覚を楽しんでください。シルクスイートの滑らかな食感と深い甘さは、きっとあなたの心を満たしてくれるはずです。

紅あずま<ホクホク系>

紅あずまは、その濃い赤紫色の外皮と、しっとりホクホクとした食感が特徴です。生の状態で約14度の糖度を持ち、加熱後は約32度まで上昇します。紅はるかに比べると甘さは控えめですが、その上品な甘さと、繊維の少なさが、天ぷらや煮物、スープ、大学芋など、様々な料理にマッチします。スイートポテトにすると、紅あずま独特のホクホク感と素朴な甘さが引き立ちます。

紅はるかと紅あずまは、見た目は似ているものの、その甘さや食感、そして料理への応用方法において、それぞれに個性を持っています。

鳴門金時<ホクホク系>

徳島県を代表する農産品である鳴門金時は、その美しい紅色の皮と加熱すると現れる鮮やかな黄金色の果肉で知られています。この色の変化は、まるで魔法のように見え、食べる人を魅了します。鳴門金時は、高知県で育成された「高系14号」という品種の系統選抜で、主に西日本で流通しており、特に焼き芋にするとそのホクホクとした食感と甘みが強く、多くの人々に愛されています。

鳴門金時は、徳島県の特定地域で栽培されたものだけが名乗ることができるオリジナルブランドであり、商標登録されています。この地域特有のミネラルを多く含んだ砂地で育てられるため、質の高いさつまいもが生産されるのです。また、JA里浦では「里むすめ」というブランド名で出荷されており、鳴門市里浦町は気候と土壌がさつまいもの栽培に適していることで知られています。

鳴門金時は、焼き芋だけでなく、天ぷらや大学芋、スイートポテトなど様々な料理に使用でき、そのホクホクとした食感と甘みは、食卓を豊かに彩ります。旬は8月から11月頃で、特に1月から3月頃のものは、貯蔵により熟成しているため甘味が強いと言われています。

この美味しい鳴門金時を、あなたもぜひ一度ご賞味ください。その独特の風味と食感は、きっと忘れられない味わいを提供してくれるでしょう。鳴門金時を使ったレシピや食べ方のアイデアも豊富にありますので、さまざまな料理でその魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。鳴門金時の深い甘さと豊かな風味を、存分にお楽しみください。

【番外編】旭勘十郎<ねっちょり>

旭勘十郎は、紅はるかとシルクスイートという二つの品種を厳選し、独自の基準で選別されたブランド名です。このねっちょり系のさつまいもは、特有の甘さと食感が特徴で、多くの人々を魅了しています。

旭勘十郎は、定温貯蔵によって1か月以上熟成させることで、デンプン質がゆっくりと糖化され、その結果、甘くて美味しいさつまいもが完成します。この熟成プロセスは、さつまいもの甘さを最大限に引き出し、ねっちょりとした食感を生み出すのです。

【青空市場】焼き芋<冬はアツアツを、春先は常温で楽しむ>

マルニシ×青空市場では、冬から春にかけての期間限定で、この「ねっちょり」焼き芋を数量限定で販売しています。

冬場はアツアツで、春先は常温で楽しむことができ、季節ごとの味わいの変化も楽しめます。オーブンで低温から高温でじっくりと時間をかけて焼き上げることで、さつまいもの水分が飛び過ぎず、ねっちょりとした食感と甘み、そして香り豊かな焼き芋が完成します。

この焼き芋は、冬の寒い日には体を温める甘いごちそうとして、また春の暖かい日には、さつまいもの旨味が引き締まった味わいとして、多くの人々に愛されています。

数量限定のため、手に入れることができなかった方も多いですが、それだけに次の機会を心待ちにする人も少なくありません。

希少品種<どこかで見つけたら買ってみて!>

さつまいも、その名を聞くだけで心が温まる、日本の秋の味覚の代表格です。焼き芋、蒸し芋、そしてスイーツとしても大活躍するこの野菜は、ビタミンやミネラルを豊富に含み、健康にも良いとされています。しかし、私たちが普段目にするさつまいもは、そのほんの一部に過ぎません。実は、さつまいもには多くの希少品種が存在し、それぞれにユニークな特徴と魅力があります。今回は、そんなさつまいもの希少品種にスポットを当て、その魅力を深掘りしてみます。

フクムラサキ<紫芋>

紫芋の新星「フクムラサキ」は、その鮮やかな紫色の果肉と高い糖度で注目を集めています。従来の紫芋が持つ甘さの少なさを克服し、他の人気品種と比較してもその甘さは際立っています。焼き芋や蒸し芋にすることで、フクムラサキの甘さはさらに引き立ち、多くの人々に愛される味わいを提供しています。

この品種は、βカロテンやビタミンCなどの栄養素も豊富に含んでおり、健康志向の消費者からも高い評価を受けています。2019年に開発され、2021年に品種登録された比較的新しい品種であるフクムラサキは、市場に出回る量が少ないため、希少価値が高まっています。

フクムラサキは、その美味しさだけでなく、栄養価の高さからも注目されており、今後の普及が期待されています。紫芋の中でも特に甘さが際立つこの品種は、焼き芋や蒸し芋だけでなく、様々な料理に活用できる可能性を秘めています。健康と美味しさを兼ね備えたフクムラサキは、これからも多くの人々の食卓を彩ることでしょう。

ハロウィンスウィート<オレンジ色の果肉>

ハロウィンスウィートは、その鮮やかなオレンジ色の果肉で知られる新しいさつまいもの品種です。βカロテンを豊富に含むこのさつまいもは、ハロウィンの時期に特に人気がありますが、その魅力は見た目だけに留まりません。加熱するとその色がさらに際立ち、料理の見栄えを良くするだけでなく、なめらかで上品な甘さが特徴の味わいを提供します。

このさつまいもは、早生品種であるため、通常のさつまいもシーズンよりも早く収穫が可能です。これにより、秋の早い段階で市場に出回り、消費者はハロウィンの季節に合わせて楽しむことができます。ハロウィンスウィートは、ハロウィンパーティーの食卓を彩るだけでなく、秋の収穫祭や日常の食事にも素晴らしいアクセントを加えます。

マロンゴールド<地域限定>

鹿児島県内でのみ生産されており、ホクホクとした栗のような食感が特徴です。外皮はジャガイモに似ていますが、果肉は黄金色で、熱を加えるとさらに美しい輝きを放ちます。子供から大人まで幅広く愛される品種で、市場に出回ることは稀ですが、見つけたら是非試してみてください。

蔓無源氏(つるなしげんじ)<幻のさつまいも>

かつては明治時代や大正時代に広く親しまれていた品種ですが、政策流通の影響で栽培が規制され、幻となってしまいました。しかし、情熱を持った専属農家によって復活が果たされ、現在では特にでんぷん含有率が高いさつまいもの親として知られています。出会えたらラッキー、まさに幻の品種です。

知っておきたい!保存方法<温度と湿度をマスターしよう!>

その甘くてホクホクやねっとりした食感は多くの人々を魅了します。しかし、この美味しさを長持ちさせるためには、適切な保存方法が不可欠です。今日は、さつまいもを最高の状態で保つための秘訣をご紹介します。

常温保存で追熟も<基本はコレ!>

さつまいもの保存において最も重要なのは「温度」と「湿度」です。これら二つの要素をコントロールすることで、さつまいもを長期間保つことができます。

さつまいもを自宅で追熟させる方法は、シンプルながらも注意が必要です。12℃から15℃の温度が最適とされていますが、これはさつまいもの種類や保管場所の条件によって変わる可能性があります。追熟期間は一般的に1ヶ月程度ですが、さつまいもの甘味を確認しながら、個々の好みに合わせて調整することができます。

- さつまいもを1本ずつ新聞紙で包みます。

- 包んださつまいもを紙袋や麻袋、段ボールに入れます。(フタは軽く閉じる程度でOK)

- これらを風通しがよく、直射日光の当たらない涼しい場所に置きます。

ポイントは、10℃から15℃の温度を保つこと。冬場は特に、暖房の効いた部屋ではなく、冷暗所での保存が理想的です。

冷蔵保存<夏場はコレ>

気温が20℃を超えると、さつまいもは発芽しやすくなります。そんな時は、冷蔵庫の野菜室が役立ちます。

- 新聞紙で包んださつまいもをポリ袋に入れます。

- 袋の口をゆるく結びます。

- これを冷蔵庫の野菜室に入れて保存します。

ここでのポイントは、袋の口をゆるく結ぶこと。これにより、乾燥やムレを防ぎます。

冷凍保存<加熱してから>

さつまいもは冷凍保存も可能です。以下の手順で行いましょう。

- さつまいもを洗い、皮付きのまま使いやすい大きさにカットします。

- 水に10分ほどさらしてアク抜きをします。

- 電子レンジで加熱するか、鍋で茹でて火を通します。

- 水気を拭き取り、冷凍用保存袋に重ならないように並べて冷凍します。

主な栄養成分と効能

美容と健康を意識する多くの人々にとって、バランスの取れた食事は日々の生活において欠かせない要素です。その中でも、さつまいもは「準完全食」として注目されています。その理由は、さつまいもが持つ豊富な栄養素にあります。

さつまいもで美腸へ! 食物繊維でスッキリ快調!

さつまいもは、食物繊維が豊富であることが注目されており、腸内環境の改善に役立つとされています。さつまいもに含まれる食物繊維は、不溶性と水溶性の両方をバランス良く含んでおり、これにより便通を促進し、便秘の予防や改善に効果的です。しかし、食物繊維の摂取は適量が重要であり、特に不溶性食物繊維を過剰に摂取すると、便秘が悪化する可能性があるため注意が必要です。さつまいもを含むバランスの取れた食事は、美容と健康の両方をサポートするために、日々の食生活に取り入れる価値があります。さつまいもの他にも、食物繊維が豊富な食品は多く存在し、それらを組み合わせることで、より健康的な食生活を送ることができるでしょう。

カリウムチャージで、むくみ解消!さつまいもでスッキリ美脚を目指そう!

カリウムは、体内のナトリウムとのバランスを保ち、細胞の機能を正常に保つために不可欠です。高血圧の調整やむくみの解消にも効果的であり、塩分の過剰摂取や老化によるナトリウムの喪失に対する対策としても重要です。

美肌効果も期待大!さつまいものビタミンC!

ビタミンCは、その豊富な健康効果により、多くの人々にとって重要な栄養素です。特に、皮膚の健康を支えるコラーゲンの生成を助けることで、美容面での価値が高いとされています。さつまいもに含まれるビタミンCは、加熱しても失われにくいため、料理を通じて効率的に摂取することができます。

免疫機能の向上、風邪予防、美肌効果、ストレスの軽減、動脈硬化やガンの予防など、ビタミンCの持つ様々な効果は、日々の健康管理において非常に重要な役割を果たしています。

さつまいもで美肌チャージ!ポリフェノール

クロロゲン酸は、さつまいもの皮近くに含まれるポリフェノールの一種で、その抗酸化作用により健康や美容に多くの利点をもたらすとされています。この成分は、メラニンの生成を抑制し、肌の色素沈着を防ぐ効果があると言われています。また、脂肪の燃焼を促進し、エネルギー消費を高めることで、ダイエットにも役立つと考えられています。さつまいもを食べる際には、皮を含めて摂取することで、クロロゲン酸を効率的に摂ることができます。健康的な食生活の一環として、クロロゲン酸を含む食品を積極的に取り入れることは、長期的な健康維持に寄与するでしょう。

まとめ

りんごは、その多様な品種と栄養価で知られています。早生種から晩生種まで、季節に応じて異なる味わいを楽しむことができます。また、適切な保管方法によって、りんごの鮮度を保ち、追熟を促進することも可能です。りんごの皮に含まれるポリフェノールやペクチンは、抗酸化作用や腸内環境の改善に役立ち、健康維持に寄与します。これらの知識を活用して、りんごを最大限に活かしましょう。